Edmund Burke observó célebremente que lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada, una verdad que se erige como una inquietante acusación de nuestra condición espiritual moderna. A menudo nos consolamos con la idea de que la rectitud es meramente la ausencia de mal comportamiento —que si no robamos, matamos o mentimos, estamos a salvo. Pero la Escritura destruye esta ilusión de seguridad, revelando a un Dios que demanda más que nuestra evitación pasiva del pecado.

Sentimos la tensión entre la perfección de Dios y nuestro desempeño, pero rara vez lo reconocemos. Preferimos externalizar la culpa, pero el profeta Daniel rechazó tal lujo. Bajo el peso aplastante del exilio, no dijo «ellos pecaron», sino que declaró: Tuya es la justicia, oh Jehová, y nuestra la confusión de rostro. Daniel era un hombre de inmensa integridad personal, pero no se distanció de su pueblo. Él entendió que la justicia de Dios no es un concepto teórico sino una fuerza activa, y cuando quebrantamos la fe, todos somos profundamente responsables. Debemos aprender, como Daniel, a dejar de señalar con el dedo a la cultura y empezar a confesar el «nosotros» de nuestro fracaso colectivo.

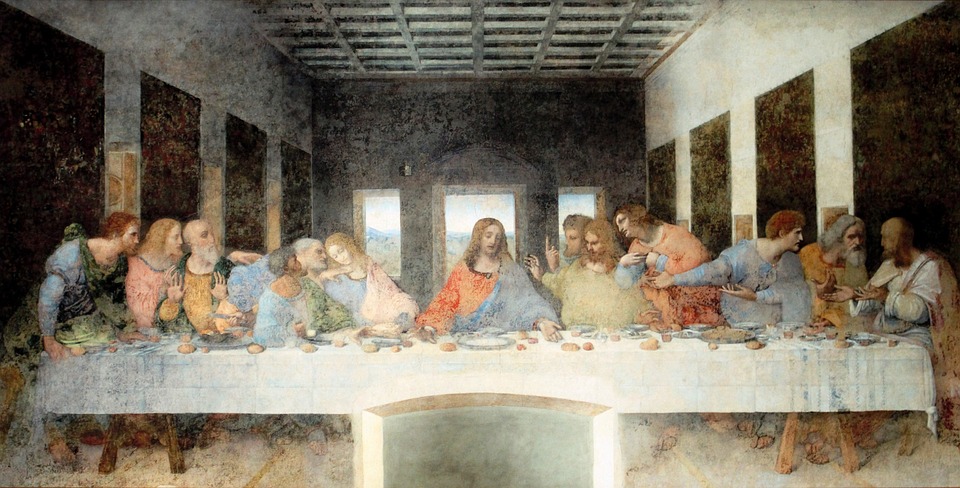

Siglos después, Jesús elevó este estándar de la vergüenza nacional a la aterradora realidad del juicio eterno. De pie en el Monte de los Olivos, Él reveló una visión del fin donde podemos ser condenados simplemente por no hacer nada. En Mateo 25, aquellos enviados al castigo eterno no son acusados de malicia manifiesta, ni son imputados por blasfemia u homicidio. Son condenados por su desconcierto. Ellos preguntan: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento? Su crimen no fue lo que hicieron, sino lo que dejaron de hacer. Ellos creyeron, como a menudo hacemos nosotros, que podían ocupar un terreno neutral donde la inacción era un puerto seguro.

Pero Jesús declara que el terreno neutral no existe. La indiferencia ante las necesidades de los vulnerables no es un estado pasivo; es un rechazo activo de Cristo mismo. Cuando ignoramos al hambriento, al extranjero o al encarcelado, no estamos meramente descuidando un deber social; estamos pasando por encima del Rey para mantener nuestra propia comodidad. El pecado de omisión es el asesino silencioso de nuestra fe.

No podemos permitirnos ser hallados entre los desconcertados que preguntan cuándo lo vieron. Debemos verlo ahora. Debemos despojarnos de la mentira de que nuestra fe es un asunto privado e interno que no exige nada de nuestras manos. Si nuestra teología no nos mueve a ayudar a los más pequeños de estos, nuestra teología está muerta. Arrepintámonos de la arrogancia de la apatía, identifiquémonos con el quebrantamiento de nuestro mundo y vivamos una rectitud vibrante y valiente. El Rey viene, y Él busca fruto, no excusas.